Text by AIR Director 『雪も光も勝手なものだ』

雪も光も勝手なものだ

2014年5月、札幌市との施設管理運営委託契約が結ばれ、月末の開館に向けてたったの1ヶ月間で施設内の準備をした。それは、2011年3月11日の午前中に、当時の施設管理部署だった札幌市国際部といっしょに閉鎖施設となった「天神山国際ハウス」を訪れてから3年と2ヶ月目のことだ。札幌市はこの施設の再稼働を模索していたのだ。

除雪のされていない公園の中を、雪を踏みながら登った。館内に入ると、しばらく使われていない施設だったが札幌市の宿泊施設としてこれまで丁寧に、愛情をこめて運営されていたのがわかる。ひと気もなく静まり返った館内は清潔に手入れが行き届いていて、春先の白い光が満ちていた。

ここでレジデンスができたらいいのに、と同行していたAISプランニングの漆と興奮して言い合った。その瞬間の私たちは、その日の午後に発震した東日本大震災のことなど、なにも予感できなかった。

2011年当時、茨城県のレジデンス運営に携わっていた私は、この施設訪問のためにこの日の前日、茨城空港からのフライトで札幌に来ていた。当日は、午前中の施設見学のあとで東札幌にあったインタークロスクリエイティブセンターICCの4階のnpo法人S-AIRの事務所で震度4を体験した。同じ時刻、茨城県守谷市のアーカスプロジェクトの現場は激しい揺れに襲われてスタッフもみんな身動きがとれずにいた。たまたま札幌にいた私は、そのあと1ヶ月以上も茨城に戻れず、関東や東北の仲間や知人と連絡を取り合い、原発事故の成り行きをインターネットでただただ見守っているしかない日々を過ごした。

その期間に、札幌市長に充てて、「天神山国際ハウスを、被災者の一時的な避難施設として使って欲しい」という手紙を書いて送ったりもした。あの場所で、被災した人が少しでも安心して過ごせるといい、一時的な避難生活を経て次の生活のエネルギーが蓄えられたらいい、札幌なら、きれいな光の満ちていたこの場所ならできそう、と夢想したが、設備が使用に満たないため避難施設としては使えません、という回答がきた。現実は、震災の状況もこの場所の状況もそんなにすぐ動き出せるような状態ではなかったのだ。もったいないと心底思った。ようやく茨城に戻った私も、震災後に原発事故の影響を濃く受けていた守谷市でのレジデンス運営に忙殺されていった。

その時私は、この場所でなにひとつできなかったけれど、この震災の時の体験や、閉鎖施設を活かす妄想は、その後、縁を得て現在まで運営に携わることとなったさっぽろ天神山アートスタジオ(以下、天神山アートスタジオ)の運営方針を設計する際、またレジデンス拠点のホストとしてのマインドを整える時に強く意識されることになる。

このテキストを書いているのは、2024年10月である。天神山アートスタジオの開館からまる10年と半年近くが経過している。10年、どれくらいの時間だったのだろうか。2014年生まれの赤ちゃんは、当たり前だけど小学校5年生になる。私個人は、滞在したのべ3000人を超えるアーティストたち、芸術祭2回、更年期障害、肉親の葬儀の喪主を2回、コロナの2年、骨折1回を経験する時間であり、あっという間だった。たくさんのことがありすぎて、思い出すのに苦労するが、ふと、館内で立ち止まると、アートスタジオは、だいたいほどよくひと気がなくて、どこかかしこからきれいな光が差し込んでいる。春も、夏も、秋も、冬も、白っぽい光が、どこかでちらちらと踊っている。

さっぽろ天神山アートスタジオのはじまり

この場所を、札幌市の文化芸術施設にするとなった発端は、前市長の芸術文化分野への厚い期待があったことは間違いないが、「簡単ではない状況」を大きく動かしたのは、2014年7月に開催された札幌国際芸術祭事業である。2012年の終わり頃、初代芸術祭ゲストディレクター坂本龍一氏の方針発表をきっかけに、旧天神山国際ハウスを当時の芸術祭担当課に所管変えして、新たに「さっぽろ天神山アートスタジオ」という名称のレジデンス拠点として再稼働することが公式に決まった。2013年度が準備期間として設けられ、芸術祭担当課は本祭準備と新しい施設の稼働準備と設備改修とに追われることになった。私自身も、芸術祭事務局に身を置いていたので公立芸術文化施設の運営基礎、レギュレーション設計は、札幌市の職員に委ね、成り行きを見守っていた。その前段で、新しいレジデンス拠点を利用者負担の貸室施設としてソフト設計することを提案しており、札幌市は国内では類似例のない公立のレジデンスとしては革新的な運営に踏み出すということはわかっていた。こうした地方自治体として勇気あるチャレンジが可能だったのは、やはり国際芸術祭事業が並走していたためだと思う。また、当時の文化部は、観光文化局という編成だったことも大きいと考えている。いずれにせよ通常の公立芸術文化施設にはありえないスピードとやり方でさっぽろ天神山アートスタジオは誕生した。私はそれを施設ありの更新可能なアートプロジェクトのように受け止めていたし、実際、そんなフットワークの軽さとモチベーションで関わることになったように記憶している。「公立施設運営の厳しさ」をまったく知らなかったからできたのかもしれない。

札幌の大きな家

管理運営業務委託を一般社団法人 AISプランニングが受け、私がAIRディレクターとなってレジデンス拠点、天神山アートスタジオのはじまりには、「いまあるものを有効に使う、使い方をかえる」ことをベースに計画をつくった。いまあるもの:公立の芸術文化施設、13室の滞在スタジオ、3室の交流スタジオ、都市公園内の無料休憩所としてのトイレ、パブリックスペース、札幌のアーティスト、札幌の人々(市民)であり、要素として足りないものは、滞在スタジオを利用してくれる「国内外のアーティスト」だった。足りないものをどのように補完していくかという誘致作業と同時に、いまあるもの同士の相互作用をどのように生み出していくかという設計が必要で、「使い方」は、既存の市内貸室施設のレギュレーションをベースに、レジデンス拠点としてのマインドに即して設定を調整していくのが初期の1〜3年の課題だった。この数年間は、芸術祭担当課とアップデートを繰り返す協働作業があって構築することができた。

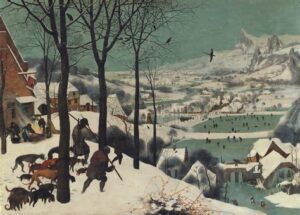

スタート時のプロジェクトイメージは「大きな家」であり、公立芸術文化施設の従来のイメージをだれにとっても「自分の家」と感じるような場所にしていくことを運営方針に据え実践した。安心できて懐かしい、フレンドリーでアットホームな場所ということだけではなくて、運営する私たちも、利用する人々も他人任せやサービスを受けるただのお客さんでいるのじゃなく、それぞれが主体的に自分の家のように大切に住まおうとする、それぞれの日常生活の時間を過ごすという意味である。だからこの大きな家では、役割はあるがだれもがフラットに存在する、それぞれがそれぞれのことをやりながら、気配を感じ合って全体としてなんだか調和がある状況ということ。そして、私の家でもあって、他の誰かの家でもあるという公共を日常生活レベルで実践してみようとした。その試行錯誤の途中、私の中にイメージとして浮かんだのが、16世紀のオランダの画家、ピーター・ビュリューゲルの描いた『雪中の狩人』という絵画の一枚だ。特段好きだったわけでも馴染みがあったわけではないのに、その絵がふと浮かんだ。遠景に街並みを見下ろす高台にあるレンガ色の建物と、狩りにでかけていく狩人たちの構図は、これからみたいと願っている天神山アートスタジオの営みと重なり合った。もちろん、狩人は、アーティストである。10年がすぎたからといって、このシンプルだが壮大な運営イメージが達成できたわけではない。だから、いまでも時折、『雪中の狩人』の図版を眺めて、建物(レンガ色の大きな家)にいる人々(私たちや市民)がなにをするか、なにをしているかを想像し、期待しながら脳内で絵を動かして遊んでいる。

また同時に、10年という時間が経過しても「管理」とか、「許可」「承認」という行政的表現ともいう態度や手続きは、私のイメージの障害になっていて難しい。効率面で必要なことはよくわかってはいるが、それらの形式美に心奪われて本質を失わないように自覚的になるしかないけれど。

アーティスト・イン・レジデンス拠点とはなにか

ここまで「レジデンス拠点」と記述しているが、これは「アーティスト・イン・レジデンス拠点」を略したものである。アーティスト・イン・レジデンス(以下、AIRと表記)は、「アーティストが一時的にある場所で生活し、創造的活動を行うこと」を支援する/支援される仕組みのことである。その仕組み(AIR)は世界中に存在しており、それらの支援内容は、ホスト、主催により個性的で多様。その多くは、結果としての作品や展示等の発表活動の機会(活動の成果発表)ではなく、「制作」プロセスの活動機会(アーティストのキャリア構築・維持のきっかけというアウトカム)をアーティストにもたらすこと=「実験的な試み」・「みせる」手前の段階を手厚く支援すること、それらの支援を執行することがAIRであり、それが営まれる施設、場所が、拠点である。つまりAIRとは、世界的な統計でみると、この「作品を創る機会」をアーティストに提供することによって、アーティストのためのプログラムであると芸術文化分野では広く理解されている。

その前提があるが、近年(いや、日本に導入された1990年代からも?)、日本国内のAIRの傾向の多くを占めている(私はこの日本におけるAIRの展開を期待を込めて「協働型AIR」と分類している)、地域振興と結びついたAIR事業が活発化している。それらの中には、成果や利益を該当地域やコミュニティもたらすこと(も)目的とした「観光や地域振興、まちづくり」のための事業で、「アーティストのための(アーティストに有益な)」運営や成果・評価をすることなく、つまり事業目的がまちづくりだけに偏っているのに、その事業を「AIR」と謳ってしまうイージーさ、無自覚さが散見される事例もある。AIR事業の執行に欠かせない「アーティスト」が、アート界隈で「AIRとは、アーティストの利益になる仕組み」と理解されている常識に対し、思慮を欠く事業設計や運営サイドにアーティスト支援のマインドに欠ける場合は、最悪のケースとして「AIR事業と騙してアーティストを低予算で事業に参加させている」「AIRと表現してアーティストを搾取している」ことが起こる。それぞれのAIR事業の支援内容や条件、主目的が多様であることは日本の事情、なりゆきがなせるものとしてあたりまえのことだが、「アーティストがAIRをどう認識しているか」に無自覚なまま、「AIR」と表現をすることはお勧めできない。むしろ、アーティストには「支援」ではなくしっかりと仕事の報酬を払い、事業を計画する方がよほど誠実で面白いプログラムになるだろう。

さっぽろ天神山アートスタジオのAIR

天神山アートスタジオの場合は、札幌市の文化部が所管し、バックグラウンドと構造的にアーティスト支援のマインドを明快に表明している。ただし、その手法は、国内の先達の多くが執行しているアーティストに対する手厚い経済的支援(フルサポート型AIR)とは異なる。ここでは、『札幌市が、「滞在スタジオを低料金で利用してもらう」「アートスタジオのスタッフが多岐にわたる方法でそれらの活動を技術・情報の提供、精神的に手厚くサポートする」支援を、あらゆるジャンルの芸術家および芸術文化分野に関わる人を対象に広く提供することでAIRを成立させている。この支援方法は、欧米では多数存在するが、日本国内の、特に公立のアーティスト・イン・レジデンスとして類似例がなく、ユニークな取り組みである。

過去に滞在したアーティストの多くが「高く評価できる点」として指摘してくれているが、天神山アートスタジオは、同時期に多くのアーティストが滞在しているため、同時期滞在のフェローシップが生まれやすく、この場所で知り合ったアーティスト同士で、次のプロジェクト、新しいプロジェクトが生まれることが頻繁に起こる。そして、特に地元以外の滞在アーティストが評価しているのは、施設がレジデンス拠点であると同時に市民の居場所でもあることだ。

また、支援対象の創造的活動の中で展覧会や公演といった発表型の活動は、アーティストの創造的活動でもあり同時に市民との交流の場(鑑賞や参加)であるため、札幌市内(道内各地を含む)でそれらを実施するための滞在拠点として利用されることを、芸術文化現場からのニーズに応える形で取り込んでいる。この態度は、アーティスト・イン・レジデンスのメインストリームではないが、すでに多彩な活動や発表機会の多い大都市のレジデンス拠点の役割と考えた。このように、地域にとって必要な機能を果たしていくことで、レジデンス拠点は地域性とマッチして個性的になっていくといえるだろう。

AIRは、主催者がつくるものではなく、アーティストによってかたちづくられるものだと考えている。なぜなら、AIRはアーティストが選ぶものだから。天神山アートスタジオのAIRについては、過去に滞在したアーティストたちのコメントを参照してほしい。

QRコード

この場所でみえた景色

従来の日本のレジデンスは公募型が主流で、選ばれたアーティストのみが受け取れる報酬(チャンス)だった。しかし、天神山アートスタジオでは、全てのキャリア段階のアーティストを広く受け入れて(支援して)おり、エリート育成型に特化したAIR事業・拠点とはことなるAIRとして、アーティストたちからポジティブに活用されている。この特徴は、施設内や滞在するアーティスト同士にリラックスした空気をもたらし。前述したアーティストのフェローシップを醸成している。複数のアーティストがここで偶然出会ってうちとけ、一時的なコミュニティを形成する。まるでその光景は、雪が降りつもり、春になれば溶けてしまうようなはかないものでもあるが、そこからなにか新しい動きが始まる。私は、そんな状況に、AIR運営者として、アートマネージャー、コーディネーターとして遭遇することを望んでいた。日本で数少ない大箱レジデンス拠点でなければ起きないことだから、でくわすのも簡単ではない。開館から数年経ったある日、複数のアーティストが館内で集って語らっている様子をみた前職の同僚から「これはあなたがやってみたいといってたレジデンスだね」と言われるまで、私が自分の夢の絶景に出会っていたという副産物に気づく暇もなかったのだが。

レジデンス拠点運営を、同じ場所で継続運営することによって見えてきたことは、もうひとつある。滞在時期と期間をアーティストは自由に選ぶことができ、繰り返し利用することもできることから、複数回の滞在を経て、札幌市内のギャラリー、アートセンター、美術館での展覧会や公演機会をアーティスト自身が引き寄せるアウトカムをもたらしている。この流れは、札幌にとって、芸術文化コンテンツを増やすこと、そして札幌(地域)とアーティストとの良好な関係構築につながっている。公立レジデンス拠点が運営地域のアートのエコシステムにプラグインして、そのシステムを動かす動力の一端を担っているということだ。開館時から、このAIR的な機能を意識して地域内のネットワーキング、個々のアーティストと地域のアートシーンとの無理のない接続にできる限り取り組んできた成果だ。そして、天神山アートスタジオというレジデンス拠点は、研究領域で論じられているアートのエコシステムにおけるAIRの機能を実証するひとつの事例になったと自負している。

AIR拠点と市民、地域との交流とはなんだったか?

冒頭で述べた通り、天神山アートスタジオは開館までの準備期間が極端に短く、開館(再稼働)経緯も特殊だったため、開館してから周知活動を行うことになった。施設自体は、芸術文化施設ではあるが、「都心から離れた郊外に位置する」「過去20年近く、札幌市の宿泊施設、国際交流施設として近隣から認知されてきた」「近隣から親しまれている公園の中にある」という条件に抗うことなく、新しい活動(レジデンス拠点)としてまずはご近所の方々に理解してもらうことが必要だった。近隣の方々の日常に溶け込むような工夫に徹して、集中的な周知活動には4〜5年は費やしたように思う。その中で、滞在するアーティストと市民の接続をどう設計するかということは、天神山アートスタジオにとって最もチャレンジングな側面だったが、アートプロジェクトの試みとしてかなり面白い取り組みができた。

まず、この場所にはいろんなタイプのアーティストがいる。これが一番の強みだから、「アーティストがいる、生活を送っている」ということを最大限に活用した。滞在しているアーティストの制作過程(プロセス)、実験的な試みに人々と接続する(巻き込む、触れる)、「みせる」手前の段階を公開する(=滞在制作活動の成果発表)、共有することは常時おこっている。これに加え、ワークショップや、トークイベント、展示などの発表型イベントをすることよりも、食べる、散歩する、読書している、なにかやっている、買い物するといった「アーティストが生活している」ことと、人々を接続することのリアリティにまさるものはない。同じ場所に偶然居合わせるから体感する気配や発見(一方的な)は、作品ではなく「人」アーティストがいることで、人々から想像力や好奇心といった主体性を引き出す。滞在しているアーティストは、天神山アートスタジオの中だけで生活や活動をしているわけではない。アーティストは<札幌>にAIRしている状態なので、おそらく、私たちの知りえない想定外の接続が札幌のまちのあちこちで多発していると思う。

芸術文化コンテキストにおけるAIRのアウトカムは、レジデンス後にアーティストの活動にポジティブな展開を生むことであるし、接続した市民が、これまで芸術文化分野に関わりがなかったのに、アーティストと知り合って、(人への興味を発端に)関心を高めるという事例も毎年のように起こった。滞在アーティストと知り合ったのが、札幌のアーティストだった場合、その人のその後の活動によい影響を受けたり、地域外のアーティストとフェローシップを築くなどして、ローカルアーティストのキャリア構築の一助となったケースもある。

まちづくり/地域新興としてのアウトカムとして、この場所でのレジデンス滞在を経て、札幌で好きな店やバー、クラブをみつけて足繁く通うものもあり、インバウンド同様にわかりやすく地域経済に関与する上に、滞在中の生活面でも地域経済を回す一員となる。アーティストの中には、札幌や北海道に移住をした人、札幌をもうひとつの拠点とした人、札幌の人と結婚をした人も複数件出現したことも記しておく。

レジデンス拠点は、発表型の芸術文化事業・活動よりも、多面的かつ多層的な交流が発生する場となりうるし、天神山アートスタジオはそういう場所になった、と実感している。

そして、私たちの思惑を超えて、この場所が早々に子どもたちから「遊び場」として認定され、放課後の居場所になったことはほんとうにうれしかった。最初は子どもたちの、そして現在は、近隣のおとなたちの居場所になっていっているようだ、10年という時間は、点が面になり、新しい営みを日常のルーティンに変えてくれた。これらの特徴的な接続(交流)が生まれたのは、固定された場所(いつもそこにある、公立芸術文化施設)が、存在したからである。施設という環境がなければこれらの面白みと深みのある交流を得られることはなかっただろう。

次の10年

2014年からの10年間でみえてきた、積もった成果を次の10年にどのように展開させるのか。施設管理運営上の改善点、課題はあるものの、これまでの成果実績に加えて、将来に向けて新たな可能性を並べればいくつか確信をもって書くことはできる、

例えば「国内、地域アーティストの派遣」、「アーティストをコーディネートする人材の育成」とか「地域リソースの開発」とか「ほかの分野、産業との連携」とか。また、ここまで書いてもなかったが、天神山アートスタジオに蓄積された国内外のアーティスト、またそのアーティストを介した無数のネットワークおよび、のべ3000人のアーティストが札幌で滞在しそれぞれに活動したという事実の記録(アーカイブ)を活かす、という壮大な可能性もある。しかしながら、管理運営業者でしかない私たちの範囲では、将来に向けた展望を描くことは難しい。札幌市が、この蓄積を政策と計画と執行の栄養分としてつかってくれる展開がのぞましい。

ただ、それらの成果、そして膨大なアーカイブは、レジデンス拠点として人と人が出会うことによって紡がれたモノ・コトの集積であるから、文化行政が、文化政策がこの成果を活用することができなくても、「だれかが、なんとか活かしていく」という希望に満ちた言い換えをすることも可能だろう。それは、天神山アートスタジオという施設、札幌市という自治体を離れても有効で、次の担い手に委ねることのできるものでありことであろう。なぜなら、それらはタンポポの種のように風にのって飛んでいって、思わぬ場所で、想像もしなかったタイミングで芽を出すようなことと同じだから。そんなことがこの先起こると想像するのも、不確定さという遊びを孕んで楽しいと思わせてくれるからだ。

AIRやアーティストが、その機動力や、機能だけを注視されて「効率よく使われていく」ことは、おそろしく退屈である。それがアート業界やアーティストのサバイバルだとしても、理解はするが心は踊らない。

実験的であること。人と人が出会うこと。期待なんてされないこと、わからないことをアーティストや私たちが遠慮せずやれる寛容な世間があることの方がよっぽど可能性に満ちているし、誰か知らない人がつくる未来じゃなく、ひとりひとりがオープンに少しづつ変化を受け入れながら未来ができていく方がわくわくする。

そもそもアートは、世の中や時代の大きな声を代弁するものではなく、小さな声、声にならない声を聞くような、勇気があってとても繊細で、かつ大胆なものだと思う。天神山アートスタジオの中で、好き勝手に小さく踊る白い光と目が合う時に、そんなことを考えて、やっと明るい気持ちになる。

ほら、もうすぐ雪が落ちてくる。

2024年10月

さっぽろ天神山アートスタジオ AIRディレクター 小田井真美